Eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung möchte ihre

Gesundheitsdaten nicht an Dritte geben. Die meisten auch dann nicht,

wenn es dafür im Gegenzug finanzielle Anreize gibt / Fast alle achten

auf die eigene Gesundheit, aber nur ein Fünftel erfasst

Gesundheitsdaten / 6 Prozent nutzen Gesundheitsapps und ähnliches

regelmäßig.

Gesetzliche Krankenkassen wollen Smartwatches bezuschussen; ein

privater Versicherer kündigte an, die gesunde Lebensweise seiner

Kunden in die Beitragshöhe einfließen zu lassen. Überwacht werden

solle das per App. Da stellt sich die Frage: Werden wir demnächst zum

„gläsernen Versicherten“? Die Antwort lautet: Nein. Das belegt die

aktuelle Continentale-Studie 2015. Ein Ergebnis: 63 Prozent der

Bürger lehnen es klar ab, ihre Gesundheitsdaten an Dritte

weiterzugeben, weitere 22 Prozent sind immerhin skeptisch. Obwohl die

technischen Möglichkeiten gegeben sind, nutzen derzeit nur 6 Prozent

der Befragten Gesundheitsapps und Co. zur Messung und Speicherung

ihrer Daten.

Angesichts der technischen Entwicklung und aktueller Schlagzeilen

bewegt die Öffentlichkeit nicht zu Unrecht die Frage, ob wir in

Deutschland auf dem Wege zum „gläsernen Versicherten“ sind. Um dieses

Szenario möglich zu machen, müssten drei Faktoren gegeben sein: Die

Erfassung von Gesundheitsdaten, eine elektronische Dokumentation und

die Weitergabe der Daten an Dritte, etwa an Versicherer. Diese

Voraussetzungen sind derzeit überwiegend nicht gegeben, wie die

repräsentative Bevölkerungsbefragung „Continentale-Studie 2015 – Auf

dem Weg zum gläsernen Versicherten?“ ergab. Für die Erhebung wurden

1.321 Personen ab 25 Jahren befragt.

Bürger haben Gesundheit im Blick, halten Daten aber überwiegend

nicht fest

Um gesundheitsförderliches oder -schädliches Verhalten beobachten

und daraus Maßnahmen ableiten zu können, müssten die Bürger Daten

erfassen. Das ist aber nur in geringem Maße der Fall. Zwar sagt die

Mehrheit der Bevölkerung, dass sie auf ihre Gesundheit achtet. Im

Schnitt gaben 53 Prozent an, die acht abgefragten Gesundheitsaspekte

(Ernährung, Bewegung, Gewicht, Schlaf, Blutdruck/Puls,

Alkohol-/Zigarettenkonsum, Kalorienverbrauch, Krankheitsverläufe) im

Blick zu haben. Fast alle Befragten, nämlich 95 Prozent, achten

mindestens auf eines dieser Kriterien, aber nur 19 Prozent erfassen

die Ergebnisse ihrer Beobachtungen.

Ältere Menschen machen sich mehr Notizen

Nur bei einer Gruppe ist der Unterschied zwischen „auf

Gesundheitsdaten achten“ und „diese dokumentieren“ kleiner:

Diejenigen, die auf mehrere Kriterien achten, dokumentieren ihre

Beobachtungen häufiger. Von den Befragten, die auf sieben oder sogar

alle der aufgezählten Daten häufig oder sehr häufig achten, machen

sich 32 Prozent mindestens zu einem Punkt Notizen. Da die eigene

Gesundheit mit steigendem Alter immer mehr zum Thema wird, wundert es

nicht, dass 63 Prozent dieser Personen 50 Jahre und älter sind.

Nur 6 Prozent nutzen derzeit Gesundheitsapps und Co.

Um zum „gläsernen Versicherten“ zu werden, muss aber auch die

Bereitschaft bestehen, die eigene Gesundheit mit technischen,

internetfähigen Geräten zu überwachen. Allen Schlagzeilen über

Gesundheitsapps und Smartwatches zum Trotz nutzen aber nur 2 Prozent

solche Möglichkeiten intensiv und 4 Prozent gelegentlich. Weitere 4

Prozent geben an, dass sie Apps oder Ähnliches zwar in der

Vergangenheit in Gebrauch hatten, sie mittlerweile aber schon nicht

mehr nutzen. 17 Prozent der Befragten, die bisher keine Daten erhoben

haben, könnten sich allerdings vorstellen, dass sie künftig auf

technische Angebote zugreifen. Die große Mehrheit, 72 Prozent der

Bevölkerung, hat eine klare Haltung: „Das kommt für mich nicht

infrage.“

„Early adopter“ nutzen technische Möglichkeiten – aber nicht

dauerhaft

Blickt man mit der statistischen Lupe auf die 6 Prozent der Fans

von Gesundheitsapps und Co., fällt auf: Die meisten Nutzer (12

Prozent) finden sich in der Altersgruppe „30-39 Jahre“. Aber hier ist

auch der Anteil derjenigen, die sich von den Geräten oder Apps

bereits wieder abgewendet haben, am größten (8 Prozent). Es liegt

nahe, dass es sich bei dieser Gruppe um Lifestyle-affine „early

adopter“ handelt, die Trends zunächst gern folgen, ohne letztlich

dauerhaft dabeizubleiben.

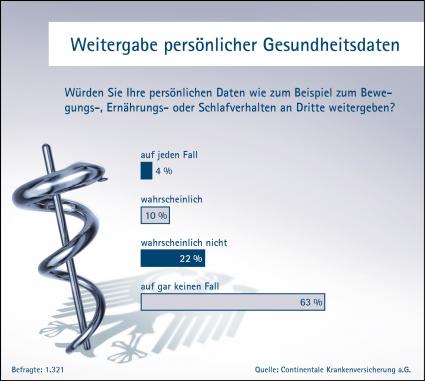

Gesundheitsdaten an Dritte geben? 63 Prozent würden das auf keinen

Fall tun

Es bleibt abschließend noch die dritte Frage, ob die Bevölkerung

generell bereit wäre, aufgezeichnete Gesundheitsdaten weiterzugeben.

In der großen Mehrheit ist das nicht der Fall. 63 Prozent würden

diese höchst persönlichen Informationen „auf gar keinen Fall“ an

Dritte weitergeben, weitere 22 Prozent „wahrscheinlich nicht“.

Besonders groß ist die Abneigung bei jungen Menschen im Alter von 25

bis 29 Jahren: 97 Prozent möchten eher keine Weitergabe, 78 Prozent

davon lehnen das sogar kategorisch ab.

Wenn Daten überhaupt weitergeben werden würden, dann gäben sie die

Befragten noch am ehesten an Ärzte (85 Prozent) oder die Familie (74

Prozent). Also an Personen, denen der Einzelne großes Vertrauen

entgegenbringt.

Datenweitergabe an Versicherungen gegen Geld?

Auf der einen Seite ändern selbst finanzielle Anreize diese

Haltung kaum. Denn die Aussage „Für einen finanziellen Vorteil bin

ich bereit, mich von meinem Krankenversicherer mit Hilfe meiner

Gesundheitsdaten überprüfen zu lassen“ lehnen 43 Prozent ab, weitere

36 Prozent der Befragten stehen dieser Aussage skeptisch gegenüber.

Auf der anderen Seite ist bemerkenswert: Für einen finanziellen

Vorteil wären immerhin 30 Prozent der 30- bis 39-Jährigen zur

Datenweitergabe bereit.

Continentale Versicherungsverbund sieht sich bestätigt

Dr. Christoph Helmich, Vorstandsvorsitzender des Continentale

Versicherungsverbundes und Auftraggeber der Studie, ist von den

Ergebnissen nicht überrascht. „Wir sind in unserer Einschätzung

bestätigt worden. Die Bürger sind derzeit sehr zurückhaltend mit der

Weitergabe ihrer persönlichen Gesundheitsdaten.“Bemerkenswert ist

allerdings, dass immerhin 20 Prozent der Befragten und sogar 30

Prozent der 30- bis 39-Jährigen bereit sind, gegen einen finanziellen

Vorteil Daten zu sammeln und auch weiterzugeben. „Denn“, so Dr.

Helmich, „ob ,gläserne Versicherte‘ tatsächlich geringere

Gesundheitskosten verursachen, ist nach allem, was wir heute wissen,

fraglich.“ Dr. Helmich weiter: „Sicher ist dagegen, dass sich bei der

Continentale Krankenversicherung kostenbewusstes Verhalten lohnt. Und

zwar sowohl für den Versicherten in Form von Beitragsrückerstattungen

bei Leistungsfreiheit als auch für das Versichertenkollektiv durch

weniger Leistungsausgaben und ein dadurch niedrigeres Prämienniveau.“

Zur Studie:

Die aktuelle Continentale-Studie 2015 mit dem Titel „Auf dem Weg

zum gläsernen Versicherten?“ findet sich zum Download unter

www.continentale.de/studien. Dort stehen auch Grafiken zur Verfügung

sowie vorangegangene Studien. Seit dem Jahr 2000 wird die Befragung

jährlich durchgeführt und beschäftigt sich mit aktuellen Fragen des

Gesundheitswesens. Wie schon in den vergangenen Jahren wurde sie in

Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut TNS Infratest

umgesetzt. Zur „Continentale-Studie 2015“ wurden bundesweit

repräsentativ 1.321 Personen befragt.

Über den Continentale Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit:

Die Continentale ist kein Konzern im üblichen Sinne, denn sie

versteht sich als ein „Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit“.

Dieses Grundverständnis bestimmt das Handeln in allen Bereichen und

in allen Unternehmen. Es fußt auf der Rechtsform der

Obergesellschaft: An der Spitze des Verbundes steht die Continentale

Krankenversicherung a.G. (gegründet 1926), ein Versicherungsverein

auf Gegenseitigkeit – und ein Versicherungsverein gehört seinen

Mitgliedern, den Versicherten. Dank dieser Rechtsform ist die

Continentale geschützt gegen Übernahmen und in ihren Entscheidungen

unabhängig von Aktionärsinteressen.

Pressekontakt:

Bernd Goletz

Continentale Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit

Leiter Unternehmenskommunikation

Tel.: 0231/919-2255

presse@continentale.de