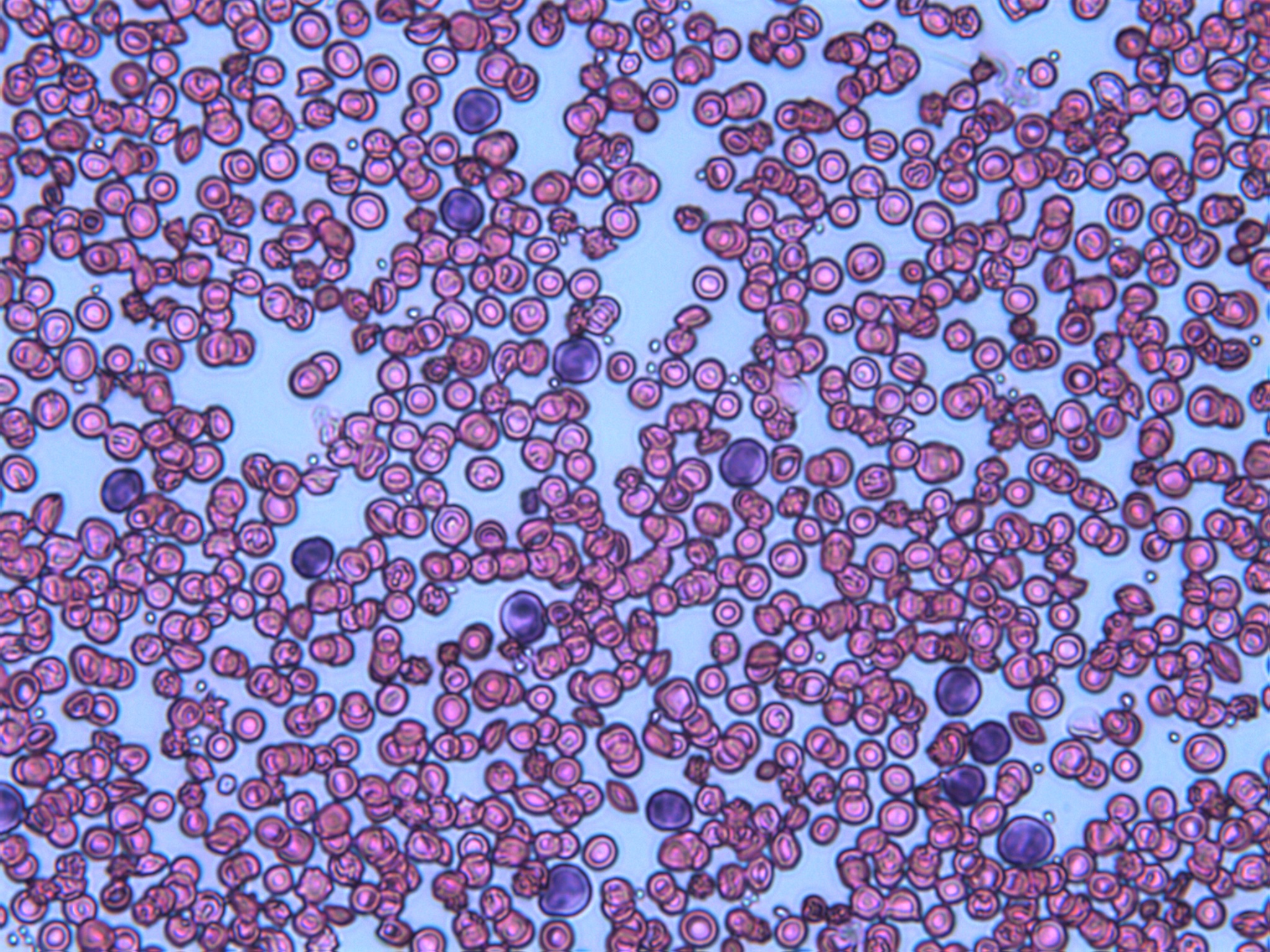

Die Akute Myeloische Leukämie (AML) ist eine bösartige Erkrankung des blutbildenden Systems, bei der eine große Spannbreite an verschiedenen zellulären und genetischen Veränderungen beobachtet werden kann. Diese Vielschichtigkeit ist für die Entwicklung effizienter Therapien eine enorme Herausforderung. Ein Protein, dem man nun besondere Beachtung schenkt, ist STAT3 (Signal Transducer and Activator of Transcription 3). Dieses kommt in zwei Formen (? und ?) vor, wobei die ?-Form Tumore tendenziell fördert, während die ?-Form diese eher unterdrückt. Ein internationales Forschungsteam aus Österreich, Ungarn und Italien unter Koordination der KL Krems hat sich der ?-Form (STAT3?) angenommen und dessen tumorsupprimierende Rolle in AML intensiv erforscht – und dabei Vielversprechendes entdeckt.

Besser mit STAT3?

„Wir konnten zeigen, dass STAT3? den Verlauf von AML positiv beeinflusst“, fasst Univ.-Prof. Dr. Dagmar Stoiber-Sakaguchi, Leiterin des Fachbereichs Pharmakologie der KL Krems und Letztautorin der Studie deren wesentliches Ergebnis prägnant zusammen. Entscheidend für diese Entdeckung war die Etablierung eines Tiermodells, in dem die Synthese von STAT3? in den Leukämiezellen unterbunden wurde. Dabei zeigte sich, dass das Fehlen des Proteins die Überlebenszeit nach Auftreten einer AML signifikant verkürzt – ein eindeutiger Hinweis auf eine schützende Aktivität von STAT3? bzw. auf dessen Funktion als sogenannter Tumorsuppressor.

Weitere Ergebnisse der Studie deuteten dann auf eine Wechselwirkung von STAT3? mit Interferon-abhängigen Signalwegen der Leukämiezellen hin. Dazu Sophie Edtmayer, Doktorandin und Erstautorin der Studie: „Wir konnten anhand von RNA-Analysen zeigen, dass der Verlust von STAT3? zu einem Anstieg von Interferon-abhängigen Signalen sowie des Interferon-aktivierten Proteins STAT1 in den Zellen führt. Diese Beobachtung wurde auch durch eine höhere Sensitivität dieser Zellen gegenüber Hemmstoffen der Interferon-Signalwege bestätigt.“

Praktische Anwendung

„Wir wollten dann die konkrete Aussagekraft unserer Ergebnisse für Patientinnen und Patienten wissen,“ erläutert Prof. Stoiber-Sakaguchi den weiteren Verlauf der Studie. Dafür stellte die Medizinische Universität Graz leukämische Zellen Betroffener zur Verfügung. In diesen wurde analysiert, ob es einen Zusammenhang zwischen der Menge an STAT3? und der Aktivität von Interferon-aktivierten Genen sowie der Überlebenszeit der Betroffenen gibt.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung waren überzeugend: Es zeigte sich nicht nur, dass geringere STAT3?-Werte mit einer erhöhten Expression Interferon-aktivierter Gene einherging, sondern auch mit einem geringeren Überleben der Betroffenen. Dazu Prof. Stoiber-Sakaguchi: „Dieses Ergebnis deutet an, dass STAT3?-Werte für die Prognose über den weiteren Erkrankungsverlauf genutzt werden könnten. Dazu wäre die Messung des Verhältnisses von STAT3? zu STAT3? sinnvoll.“ Tatsächlich denkt man im Team bereits weiter: Durch die Entdeckung des Zusammenhangs zwischen niedrigem STAT3?, der Aktivierung Interferon-abhängiger Signalwege und dem geringeren Überleben deutet sich an, dass therapeutische Eingriffe in die Interferon-Signalwege positive Wirkung für den Verlauf der AML haben könnten – ein vielversprechendes Ergebnis dieser internationalen Studie unter der Koordination der KL Krems.

Originalpublikation: A novel function of STAT3? in suppressing interferon response improves outcome in acute myeloid leukemia. S. Edtmayer, A. Witalisz-Siepracka, B. Zdársky, K. Heindl, S. Weiss, T. Eder, S. Dutta, U. Graichen, S. Klee, O. Sharif, R. Wieser, B. Gy?rffy, V. Poli, E. Casanova, H. Sill, F. Grebien & D. Stoiber. Cell Death Dis., 2024 May 28;15(5):369. doi:10.1038/s41419-024-06749-9.

Link zur Publikation: https://kris.kl.ac.at/en/publications/a-novel-function-of-stat3?-in-suppressing-interferon-response-imp